À partir des brouillons et des manuscrits de Saint John Perse, Geneviève Besse explore l’écriture comme matière plastique. Découvrez-là un texte de Pascal Bergerault sur le dialogue entre poésie, geste, trace et temps de la création.

À qui l’interroge sur son actuel travail, Geneviève Besse raconte volontiers : « Au commencement, il y a une simple lettre… une lettre. » Une lettre manuscrite parmi d’autres, a priori banale. Mais au-delà du message d’amitié — qui est aussi une reconnaissance de son cheminement de plasticienne — l’artiste est frappée par la beauté singulière d’une graphie différente, par les hésitations de l’ami étranger qui, cherchant ses mots, laisse sur le papier quelques ratures maladroites et impudiques, délicieusement paradoxales. Car en voulant masquer la faute ou l’écart, celles-ci attirent finalement davantage l’attention, isolant l’incongruité pour l’œil devenu, malgré lui, scrutateur.

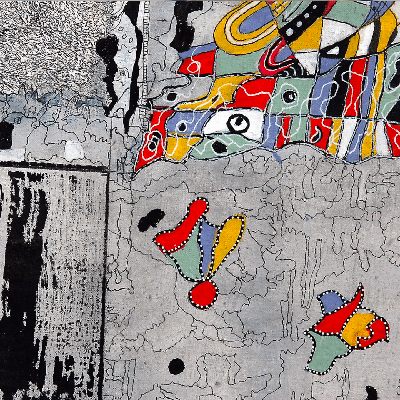

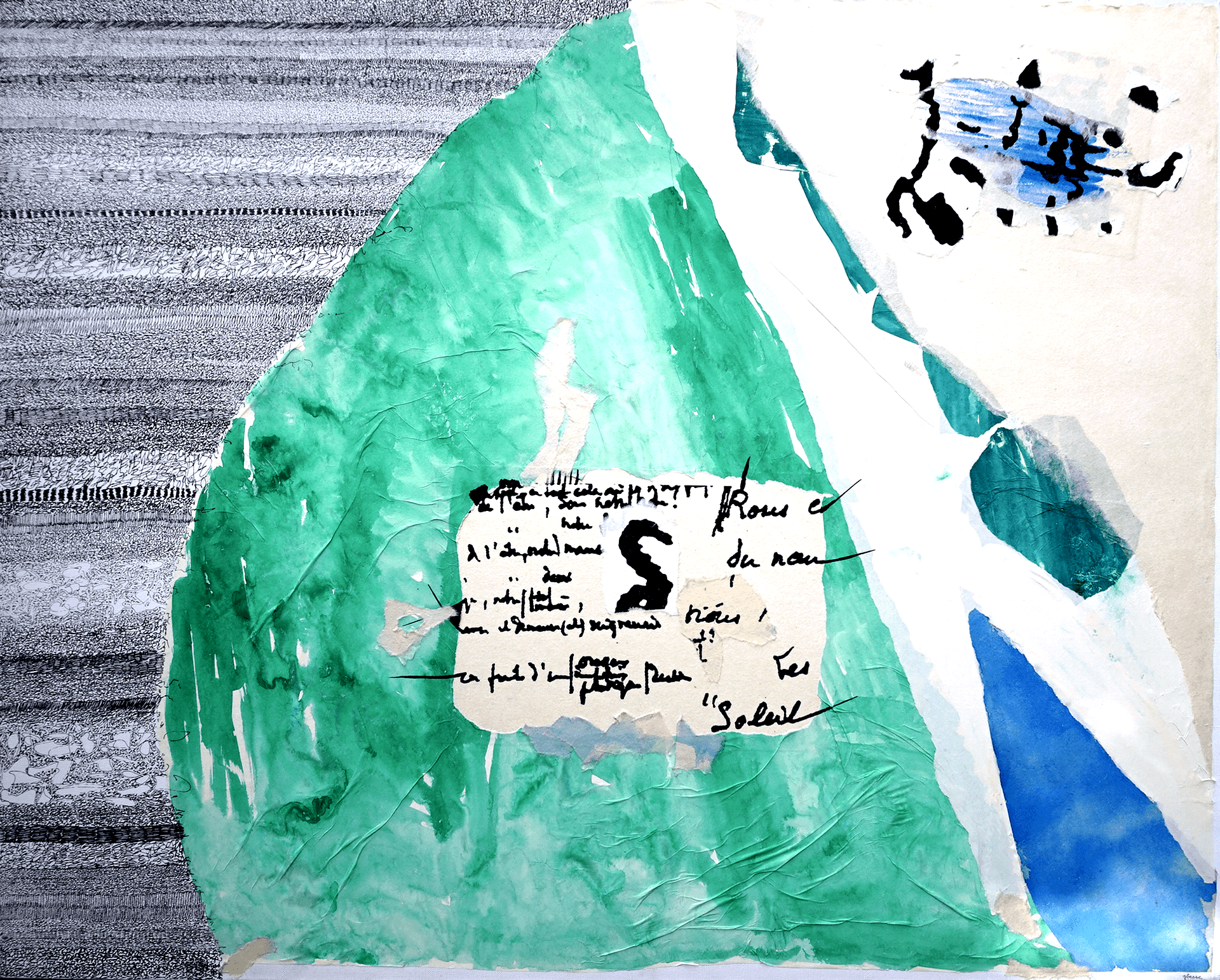

Face à cette lettre, Geneviève Besse, poussée par on ne sait quelle nécessité, se fait alors un jeu — dit-elle — de choisir, d’isoler, de réduire ou d’agrandir, au moyen du photocopieur, tel mot, telle syllabe, telle consonne ou telle voyelle, devenus, dans l’arbitrarité la plus totale, orphelins de leur contexte et perdant ainsi tout sens, du moins dans l’optique d’une communication verbale ou d’un échange épistolaire. Puis vient l’idée de découper, ou mieux de déchirer, ce nouveau matériau quasi hiéroglyphique, de redisposer bribes et lambeaux témoins, de recomposer l’ensemble selon d’autres lois, diffuses et non formulées, de réunir le tout sur le papier avant de faire chanter, autour, quelques couleurs primaires. Tel est le prototype que Geneviève Besse conserve pieusement, comme point de départ d’une longue recherche qui dure maintenant depuis plus de quatre ans.

Se sont accumulées dans des cartons étiquetés d’autres lettres d’amis, écrites dans la spontanéité et la vérité de l’instant. Toujours intéressantes — au-delà du message que l’on garde pour soi et qui ne saurait intéresser personne d’autre que soi — elles le sont pour leur graphie, mais loin de toute préoccupation graphologique ou indiscrète. Elles aussi donnent, ou donneront, lieu à un lent travail d’appropriation.

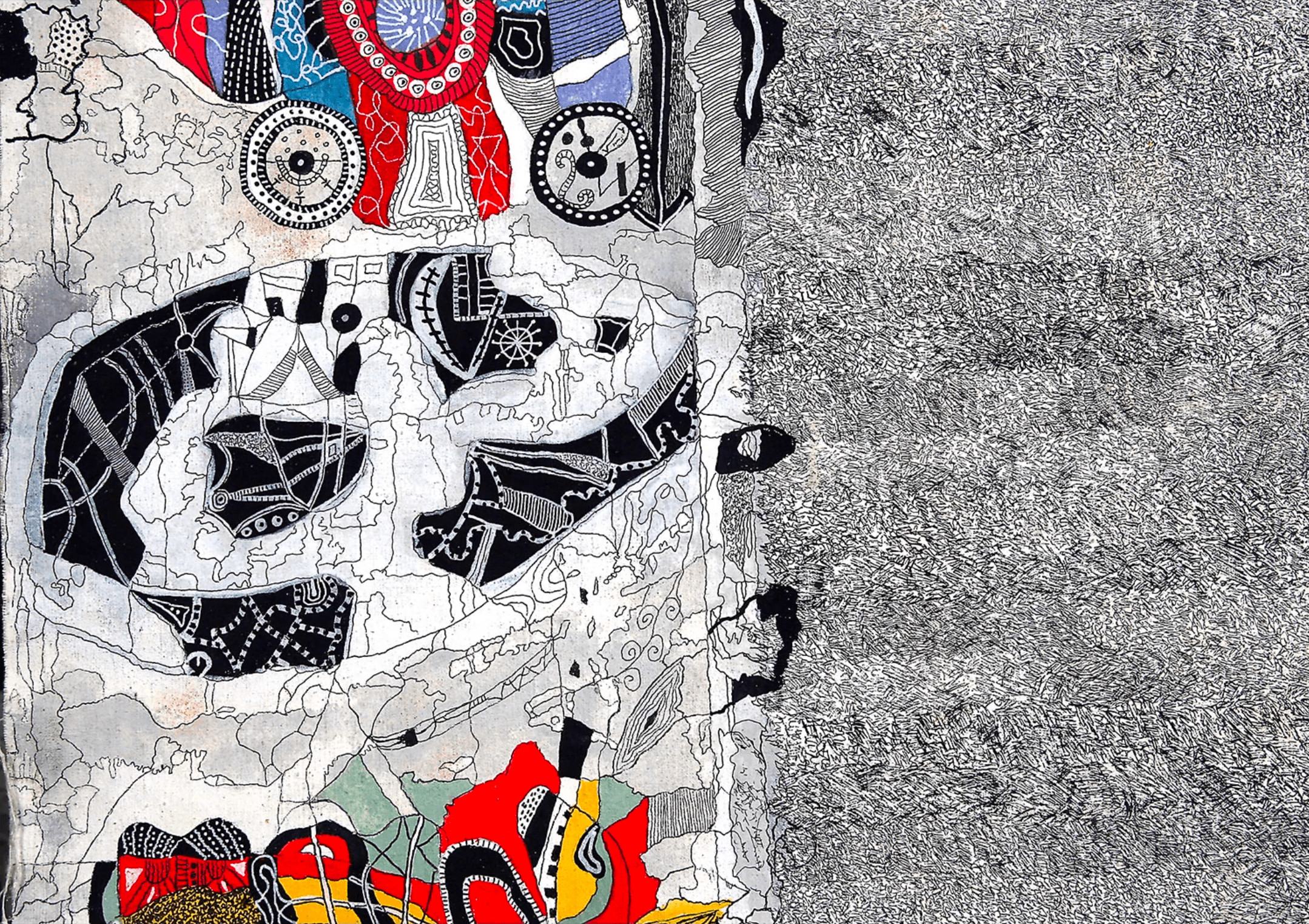

Il se trouve que, parfois, les amis qui lui écrivent sont des auteurs reconnus et que, dans la perspective d’une collaboration pour telle publication, ils livrent à l’artiste leurs brouillons, témoins de la gestation d’une œuvre. Ces brouillons raturés fascinent Geneviève Besse bien au-delà de ce qu’ils donnent à lire. L’artiste interroge l’élan même de la main, scrute le début et l’épanouissement du trait, savoure les déformations apportées par la fièvre qui accompagne souvent la naissance d’une idée, surprend les tics — parfois avec humour. Souvent, ce brouillon absolument indéchiffrable devient lui-même une œuvre abstraite dont elle accentue le caractère libéré. Il s’agit alors de sélectionner les motifs pour ce qu’ils ont de proprement pictural. Geneviève Besse met en scène ces données brutes, volontairement conservées telles quelles, les réduisant à l’état de purs objets plastiques dont quelques concessions malicieuses au sens révèlent parfois qu’ils furent, dans un temps désormais indéterminé, des mots destinés à faire sens dans une phrase. Il reste à l’artiste à « authentifier » sa trouvaille en l’estampillant de couleurs et à dialoguer dans les marges à l’aide d’une écriture inventée dont elle seule a le secret.

Depuis peu, Geneviève Besse s’intéresse à l’un de nos plus grands poètes. À son œuvre, certes, mais aussi — dans la logique de la quête qui est la sienne — à ces extraordinaires brouillons. La rencontre semblait inévitable. Qui a vu les manuscrits de Saint John Perse n’a pu rester indifférent. Qui connaît les rapports complexes qu’Alexis Léger entretenait avec sa propre graphie sera particulièrement attentif à la démarche de Geneviève Besse. Alors qu’elle travaillait jusqu’ici dans l’immédiateté du brouillon raturé, dans l’instantanéité du document unique et surchargé, elle découvre avec l’auteur d’Anabase la multiplication de ces témoins manuscrits de l’œuvre en marche, les divers états d’un texte, ce cheminement de l’écriture au fil des jours, dont chaque feuille témoigne jusque dans l’illisibilité. L’idée de faire écho plastiquement à l’émergence du poème prend forme et se rationalise dans cette nouvelle étape de la recherche.

Les collages actuels laissent apparaître davantage de superpositions que dans les réalisations antérieures. Opacités et transparences invitent le spectateur, dans l’espace même de la toile-support, à plonger dans le temps de l’écriture, dans une démarche presque archéologique. Œuvre plus que jamais palimpseste. Comme le scientifique creuse la terre pour interroger le vestige, Geneviève Besse, par ses superpositions et ses grattages fébriles, mime le geste de celui qui fouille et nous invite, toute chose transportée, à remonter le temps de la création jusqu’à l’étincelle primitive.

Qui a lu Saint John Perse sait combien son œuvre est faite de strates accumulées, comme des sédiments invitant à une lecture « géologique ». Un texte, un mot, en cache toujours d’autres. De là naissent ces résonances particulières qui nous promènent d’un poème à l’autre au gré d’indices plus ou moins subtils. Geneviève Besse — qu’elle me permette cette hypothèse — semble vouloir nous rappeler qu’il faudrait lire Perse comme un géologue lit un paysage : sonder les couches, faire des prélèvements, pratiquer des coupes. De nombreux motifs cheminent chez le poète, souvent scellés sous une chape volontairement coulée, mais affleurant parfois comme un cristal d’améthyste au détour d’une lecture attentive.

Tel le géologue, et sans doute plus encore depuis qu’elle travaille sur les brouillons de Saint John Perse, Geneviève Besse explore l’écrit comme on explore « les pays de très grand âge ». Elle prospecte, recueille les indices, isole le spécimen prometteur, l’auréolant de couleurs — vert, rouge, jaune ou brun — représentatives de cycles qui s’imposent à elle sans toujours s’expliquer. Certains verront là un rapport singulier à la poésie de Perse, où l’artiste semble s’attacher davantage à la forme qu’au sens. Mais peut-on imaginer approche plus persienne de l’œuvre de celui qui a tant souhaité le compagnonnage des plasticiens ? Songeons aux collaborations avec Braque, Clavé, Petit-Lorraine, ou à l’écho posthume de Garanjoud pour Neiges. Gageons que l’auteur de Nocturne et d’Amitié du Prince aurait reconnu, dans cette démarche respectueuse de l’artiste tourangelle, l’un des aspects les plus convaincants d’une œuvre riche et profondément cohérente dans sa diversité.